電子カルテ

厚生労働省

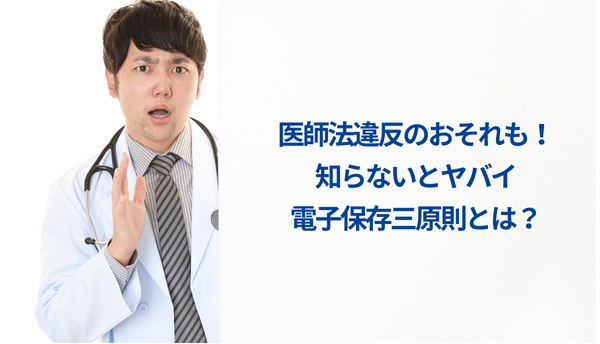

医師法違反のおそれも!電子カルテを使うクリニックは知らないとヤバイ電子保存三原則とは?

2024.12.17

医療現場では、非常にセンシティブな個人情報である患者情報や診療記録、財務データなど、膨大なデータを適切に管理する必要があります。現代の医療機関では、電子データの保存が不可欠となっています。管理に必要な要素を知らずに業務を行っていると、ある日、突然大きな事故を起こしてしまうこともあります。

1998年に制定された電子帳簿保存法(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の通称です。)は、主に税務関連の帳簿や書類の電子化における基準を定めています。2004年に制定されたe-文書法(「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」を総称する通称です。)は、帳簿以外の一般的な業務文書の電子化に関するルールを定めています。この法律は、電子データ管理に関する基本的なルールを提供し、医療業界を含むあらゆる分野でのデータ保存において重要な役割を果たしています。これらの法律は、電子データ管理に関する基本的なルールを提供し、医療業界を含むあらゆる分野でのデータ保存において重要な役割を果たしています。

本記事では、電子帳簿保存法やe-文書法に基づく医療データ管理の基本となる「電子保存三原則」について解説をします。

電子帳簿保存法、e-文書法とは?

本記事の本筋である電子保存三原則の解説を行う前に、電子帳簿保存法とe-文書法について解説します。

電子帳簿保存法は、医療業界に限らず、企業や個人事業主が帳簿や書類を電子データとして保存する場合の基準を定めている法律です。電帳法と略されることも多いです。

一方、e文書法は、契約書や取引書類、医療機関での診療記録など、帳簿以外の多岐にわたる文書の電子化を可能にする法律です。電子帳簿保存法が税務処理に関連する帳簿や領収書に焦点を当てているのに対し、e-文書法は幅広い業務データを対象としています。

両者は異なる目的を持ちながらも、共通して業務効率化やペーパーレス化を推進しています。

◆電子帳簿保存法、e-文書法の目的

両者に共通する目的として、次の2つが挙げられます。

目的1:業務効率化とペーパーレス化の推進

以前は、紙ベースで保存していた帳簿や書類を電子化することで、物理的な保管スペースや管理コストだけでなく、紙代を削減できます。また、データの検索や共有が迅速になり、業務全体の効率化を図ることも目的としています。

目的2:文書内容の正確性の確保

いずれの法律も、国民の文書保存の負担を軽減し、利便性を図るという目的を達成するうえで必要な電子保存したデータの正確性を担保するためのルールや環境整備に関する必要な事項を定めています。例えば、電子帳簿保存法の対象となる帳簿、e-文書法により電子保存が可能となる電子カルテなどでは、その電磁的記録に改ざんのおそれがないかという疑義を払拭するためタイムスタンプなどの技術の利用を要求し、文書内容の正確性を確保するための一手段としています。このように、いずれの法律でも電磁的記録によって作成された文書の内容が正確で信用に足るものとして紙の書類と同様に扱えるように一定の規制を設けています。

電子保存三原則と原則を守るためのアクション

e-文書法及びその関連省令や通知で要求される条件として「電子保存三原則」と呼ばれる原則があり、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」の中でも求められる技術的対策が具体的に記されています。各ベンダーから提供されている電子カルテ等のシステムは基本的にこれらの三原則を遵守できるように設計されていますが、運用で補う必要のある要素があるのも確かです。本章では、原則の内容を正しく理解しつつ、医療現場で医療従事者が取るべき具体的なアクションについても確認していきましょう。

(参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.9版 システム運用編 https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001112044.pdf)

◆原則1.見読性の確保

見読性とは、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、かつ、書面を作成できるようにすることをいいます。保存されたデータが迅速に検索・表示できる状態を維持しましょう。医療現場では、迅速でかつ正確な情報の確認が患者の診療や治療に直結します。見読性が確保されない状態では診療の遅延や誤診のリスクが増大します。また、監査やトラブル対応の際にも適切な情報提示が求められるため、効率的な運用を可能にする見読性の確保は不可欠です。

医療従事者がとるべきアクション

・電子カルテをはじめとするオンラインシステムのデータ管理

患者データや診療記録を日付、診療科、患者IDなどで検索できるように管理しましょう。

・オンライン以外の院内のデータ管理ルールの策定

職員が共通して利用できるフォルダ構造やファイル命名規則を導入するなどして、どのファイルがどこにあるのかが混乱しない運用ルールを定めましょう。

・スタッフへの教育

システム操作や検索機能の利用方法について、必要に応じて研修を実施しましょう。

◆原則2.真正性の確保

真正性とは、電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていることをいいます。

電子データが改ざんされていないこと、または改ざんが行われた場合にその履歴を追跡できることを目的としています。医療記録は法的証拠や患者ケアの根拠として使用されるため、記録の信頼性が損なわれると、診療トラブルや訴訟時に医療機関が不利な立場に立たされる可能性があります。基本的に各種電子カルテでは過去の操作の証跡が残るように設計されています。(詳しい仕様についてはご利用中、またはご利用を検討中の電子カルテベンダーに問い合わせて確認しておきましょう。)一方で、システム外で作成する文書や情報についても真実性を確保する必要があり、手動での対応が必要なケースがありますので、注意しましょう。

・医療従事者がとるべきアクション

- 電子署名やタイムスタンプを使う

前述のとおり、電子カルテ内で管理できるデータには基本的には電子署名やタイムスタンプが自動的に付与されます。一方で、手動で電子署名やタイムスタンプを付与して、記録の正確性を担保が必要なケースがあります。例えば、「特定の治療や検査に関する患者同意書や契約書」「研究や治験関連の文書」「インシデント報告書」「紙ベースの書類をスキャンして電子保存する場合」等、電子カルテ外で作成する文書はそれにあたります。電子署名やタイムスタンプが付与されない記録は、発生する各種のデータに対して、虚偽入力、書き換え、消去、及び混同の防止措置を取り、作成責任の所在と、内容の確定方法の明確化をすることで記録の真正を確保することが望まれます。

- アクセス権限の設定

電子カルテ等のシステムを利用して診療記録、患者情報へのアクセスが可能な環境ではスタッフ事に職務に応じた権限を振り分けたアカウントを発行して、不必要な閲覧や編集ができないようにしましょう。スタッフ事にアカウントを分けることで、だれがどのような操作を行ったか証跡を残すことができます。

- 内部監査の実施

データ改ざん防止の運用体制を整備し、定期的に院内で自主的に監査を行いましょう。

また改ざんや不適切な運用が発生した際のルールを整備しておき院内で周知しましょう。

◆原則3.保存性の確保

保存性とは、電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていることをいいます。

データを長期間保存し続けられる体制を整えましょう。データの破損や消失が防止され、適切に管理されている必要があります。医療記録の消失や破損は、患者への継続治療や監査対応、訴訟対応に重大な影響を及ぼします。

医療従事者がとるべきアクション

・定期的なバックアップ

診療記録や患者情報のバックアップを定期的に行いましょう。

・長期保存の出来る形式や方法でデータの保存

長期間保存に適した方式での保存(例:PDF/A)を採用する、SSDやHDDなどは長期保存に耐えうる製品を選定する等、保存メディアの劣化対策が必要です。

・災害対策の実施

火災や自然災害に備えたデータ保護措置の導入を行いましょう。

例として以下の方法が対応策として挙げられます。

・複数個所にわけてデータを保存してリスクを分散させる。

・クラウドのシステムを利用して信頼できるサービス提供者にデータを管理してもらう。

・耐災害性の高いストレージを利用するな

3. 電子保存三原則を遵守しないと罰則が課される?

ここまでで、取るべきアクションと共に三原則を説明してきました。三原則を遵守しないと、大きなリスクがあることは何となく想像いただけたかと思います。本章では法的な罰則だけでなく、三原則を理解しない事で起るリスクを具体的な例を挙げながらご説明いたします。

◆法律的リスク

・個人情報保護法違反のリスク

患者データは非常にセンシティブな個人情報にあたります。漏洩や不適切な管理が発覚した場合、多額の賠償金や行政処分を受ける可能性があることを覚えておきましょう。

・医師法等違反リスク

医師法や歯科医師法等で保存が要求されている期間より前に医療データが失われた場合は、これらの法律に違反します。

・訴訟時の証拠能力の欠如

原則1の真正性の確保(アンカーリンク)がされていないデータは、法的証拠として認められず、医療訴訟やトラブルの際に不利な立場に立たされる可能性があります。改めて具体的なアクションを読み直し、必要な対策が漏れていないか確認してみましょう。

◆医療提供の不全リスク

- 医療事故や診療ミスの発生

原則2の可視性の確保(アンカーリンク)がされていないと、診療において必要な情報を速やかに確認できません。治療の遅延、場合によっては誤診や投薬ミスが発生し、患者の安全が脅かされる可能性があります。

- 継続的な治療への支障

原則3の保存性(アンカーリンク)を確保していないために過去の診療記録が失われた場合、患者への適切な治療を継続することができないといった事態も起こりえます。情報の保存は適切な方法で行いましょう。

◆業務の運用上のリスク

- 業務効率の低下

データが整理されておらず、検索や表示が迅速に行えない場合、診療に影響があるだけでなく、事務作業が停滞し、業務効率が著しく低下する可能性があります。残業が発生し経費が増えることも考えられるでしょう。

- 監査対応の負担増加

可視性が確保されていない場合、税務調査や行政監査で必要なデータを迅速に提示できず、対応が煩雑化します。保存性が確保されておらずデータが消失してしまった際にはさらに負担は増えてしまうでしょう。

4. まとめ:電子保存三原則の遵守は医療機関の責務

医療データの適切な電子保存・管理の重要性が分かっていただけたでしょうか。不適切な管理により自院にも患者にも大きな損害を与える可能性があります。ここまでで紹介してきた電子保存三原則の具体的な対応で、不足している点がないか確認して、今すぐ必要な対策を講じましょう。

これから電子カルテの導入・入替えをご検討の場合、株式会社EMシステムズにこちらよりご相談ください。2000件を超える医療機関へのシステム導入の経験を活かし電子保存三原則を踏まえた運用を含め、ドクターの欲しいを形にしたクラウド電子カルテ「MAPs for CLINIC」をご提案させていただきます。専門家のサポートを受けながら、確実に電子保存三原則を遵守できる体制を整えましょう!

この記事を書いたライター

氏名 株式会社EMシステムズ

1980年創業の医療(クリニック・保険薬局)、介護/福祉業界向けのシステム開発・販売・保守を行う企業です。現在は北海道から沖縄まで、多くの全国の医療・介護施設様に当社の各種システムをご利用いただいております。

ピックアップ記事

電子カルテの種類(クラウド型・オンプレミス型)と選び方のポイント

電子カルテメーカーを比較検討する際に重視したい選定要件

電子カルテの導入費用は?費用相場やコストを抑える方法について